こんにちは♬

いつも投稿をご覧いただきありがとうございます!

今日は、我が家の小学1年生、7歳男児の忘れ物のお話について。

おっとりな性格が小学校生活では苦労する原因に?

我が家の長男は、ものすごくおっとりしている子です。

人がものすごい大好きで、柔らかい感じ。

良い所たくさんありますが、忘れん坊さんです。

保育園に通っている頃には気づかなかったこの「忘れん坊気質」。

なぜなら、親が準備するし、お帰りの会で、保育園の先生が最後までしっかり忘れ物がないかを徹底的にチェックしてくださるからです(保育園の先生、その節は本当にありがとうございました‥‥!)。

いざ、小学校に入学すると・・・!?

・水筒

・給食袋

・連絡帳

・上着

・音読カード

・宿題(頻度は低いけど)

・・・まあ本当に何故に毎日これだけ忘れられるのかと思うほど、

毎回何かを学校に置いて帰ってきます。

小学校に入学して間もない頃から夏頃まで、

「なんで毎回忘れ物するの!?」

と怒っていましたね(親としては、心配の裏返しなんですがね。)。

怒っても仕方がない。視覚優位の長男に最適な方法は何か

毎回、毎回、目くじら立てて怒っても、

あまり意味ありませんでした。

途中で疲れてくるのは私。

ある時、「課題の分離」という、自分の課題と相手の課題は切り離して考えるようにする、という考え方を学びました。

そこで気が付いたのは、私がいくら心配しても、あまり意味のないことだったということです。

忘れ物をして大変なのは誰か?

それは私ではなく、長男本人です。

長男本人が忘れ物をどうとらえているのか聞いたことろ、

「(忘れ物は)なくしていきたい!」と言ったため、

2人で対策をすることにしました。

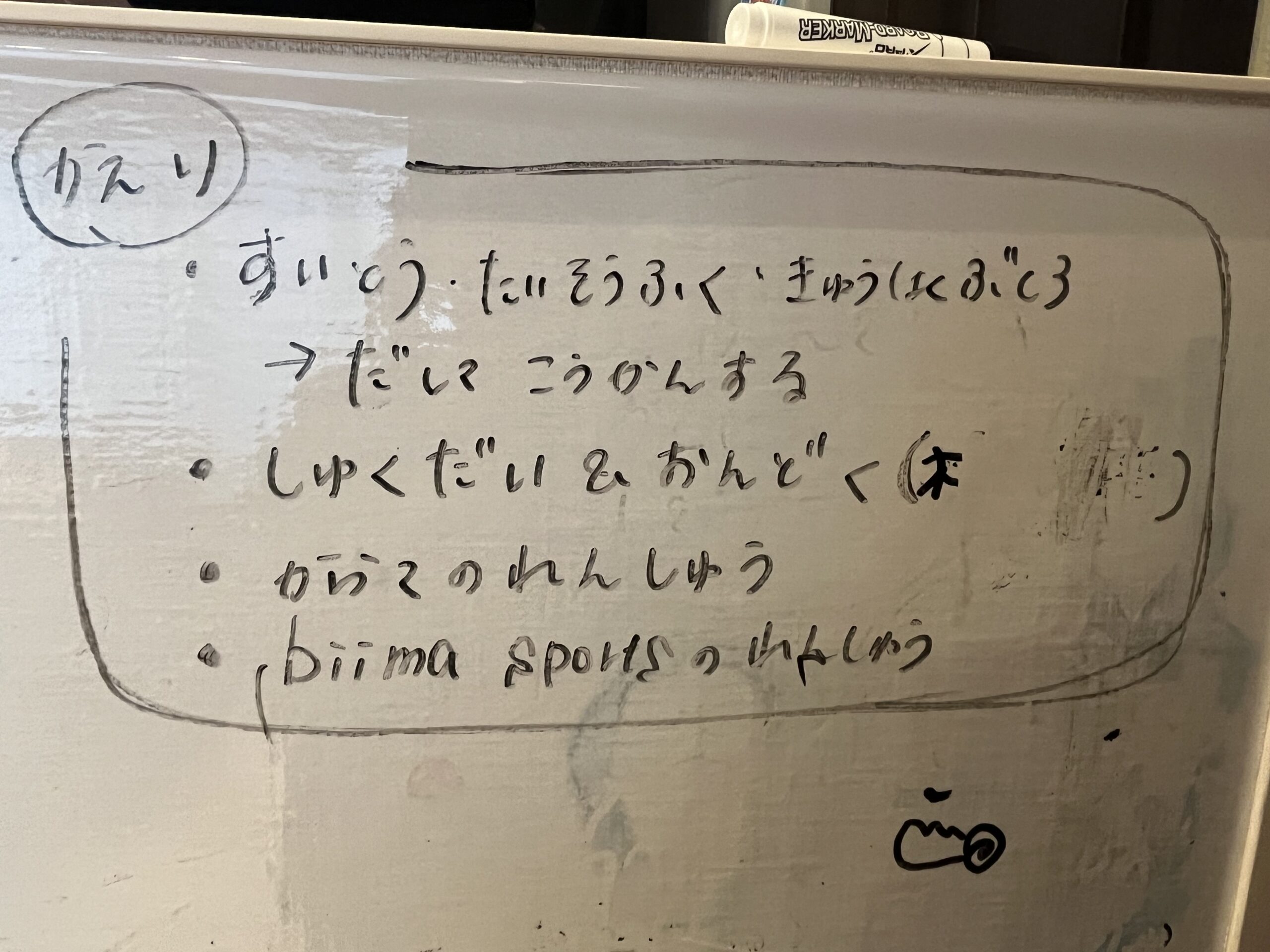

それは、「ホワイトボードへの持ち物の書き出し」です。

息子は、小学校で年間94冊の図書の本を借りて表彰されるほどの読書家。

そう、息子は「視覚優位(視覚的情報からの方が理解度・定着度が上がる性質)」だったんです。

この書き出しのおかげで、このメモを帰りに思い出すことで忘れ物の減少に成功しました。

(もちろん、いまだにゼロではないです)

さらに、追加して書いているのがこちら。

おっとりさんなので、

毎朝の支度も大変でした。

「ゆっくり食べてたら間に合わないよ!」

「早く歯を磨いて、マスクして!」

「もう時間だよ!早く靴はいて!」

と、毎朝長男に言わなきゃいけないことも盛りだくさん。

そんな自分の声を聞くのも嫌で、

これもホワイトボードに書き出しています。

この方法は、コーチの先輩に教えていただいた「予測脳を鍛える」というもの。

時間の情報を視覚的に取り入れて、

自分自身で時間を見て、自分自身で準備していく。

「この時間だから次、これをしなくては!」と自ら動くことを促しているのです。

私がたまに伝えるのは、

「あ、あの番組終わったね」など時間に気づかせること。

それ以外はがみがみ言わずともやってくれるようになりました。

(やりだして結構すぐに効果は出てきました。ただ、疲れが出てる時などは声かけ多めですが)

お子さんが、どの感覚が優位(得意)なのか観察をして、

対策を考えるのはとてもおススメです。

ちなみに、視覚優位だけど歌が大好きな息子は、

・忘れ物撲滅委員会(NHK Eテレ・「0655内」)の歌にも助けられてます!

帰りの時間に思い出すんだとか。

小学校に入り、忘れ物が多いと「しっかりしてほしいな」と思ってしまいますよね。

共働きだとさらに、余裕がなくなって忘れ物をしてしまったことを受け止めることがしんどくなったりしてしまうかと思います。

でも、子供たちは子どもたちで、もしかしたらできないことに落ち込んでいるかも。

だから子供たちがどうしたら頭に情報が入っていくのか、どの感覚が優位そうかな?と観察をしてみて、それにあった対策を考えていくのはいいなと7歳男児と向き合いながら感じています。

一歩一歩、一緒に進んで行きましょうね(*^^*)

長男はこれからホワイトボードなくても行動にうつせるように練習していく予定です。

一歩一歩、少しずつ、取り組んでいきます。

今日は「7歳の男の子の忘れ物」についてお届けました!